06��25���w���Y�t�H�������x

�Z�@���W�́w�Ⴋ�����Ƃ̃R���Ό��x�Ƒ肵�A�w�R������邽�߃g�����v���ł��x(����_����b�j�Ɓw���̓��{�Đ��v��x(�ʖ؍�������}�}��j2�{���f�ځB

�����b�͖ڐ�̃R�����i���D�悵�A�R���S�ʂɊւ���c�_�̓c�b�R�~������Ȃ��悤�Ɋ����܂����B���ꂩ��ł��˂��ˁB�ʖؓ}��͎����̗ǂ�����A���Ɏ�҂�D�悵������͂܂��h�悵�h�Ƃ��邪�A�����̗��t�����Ȃ��A���������w�Ő��̌n�����{���猩�����x���x�ō����s�F�A�������S���ɑ���ӎ����߂��܂��B�Ƃ����������Ɓh�t���Đn�h�I�ȓ��e�Ɋ���������

�Z�@�������@�V������A�W�A�� ��Ɓ^����T��

���҂̓A�W�A�𒆐S�ɗ���Ԃ��Ă������s��ƁB�^�C�^�o���R�N���N�_�ɃA�W�A���s�𐄏��A�x�g�i���E�J���{�W�A�E�~�����}�[�E�o���O���f�b�V�����ւ�2���Ԓ��x�ōs����ƁB�Ⴂ���͓��{�Ƃ̌o�ϊi���ɗ��ł�����ė���搉̂��Ă������A���̓A�W�A�������o�ϐ����̔g�ɏ�蕨�����㏸�ƁB�A�W�A�����ł͍���҂����d�Ԃ�o�X�ł��Ȃ������Ă����ƁB�o���R�N��\�E���̋�`�ɂ�70�Έȏ�͗D�惌�[���œ��o���葱�����ł���ƁB�w�V������A�W�A���x�o�b�N�p�b�J�|������̗��l�̑����͌y���ƁB�䂪�Ƃ����ꂩ��̓A�W�A�����ȁB

�Z�@�R���N���[�x�̌��L ���@���^�e�n��

���҂͊�茧�o�g�ŋ��N10���ɐ��@���ɑI�o����A���߂ăR���N���[�x�ɎQ�����A�h�ْ��ɖ����������Ԃł������h�Ɖ�z�B�R���N���[�x�̓V�X�e�B�[�i��q���ōs�Ȃ��A���[����80�Έȉ��̐��@��133�l�����A����ɂ�80�Έȏ�̐��@�����o�Ȃ�����҂��珇�Ɏ��ȏЉ�E�����̍l�����q�ׂ�@��^������ƁB���̌�̉����͈�Ȃ��A����̓��[�ł͂炯�Ă����[������ɏW��A2���ڂɃv���{�X�g���@����2/3�ȏ�̕[�đI�o���ꂽ�ƁB���R���҂ɂƂ��Ă͏��߂ẴR���N���[�x�������̂Łu�f��h���c�I���h���ςĂėǂ悩�����v�ƁB�����2���ڂőI�o����h����`�ׁh�ɂ͂Ȃ�Ȃ������悤�ł�(��)�B

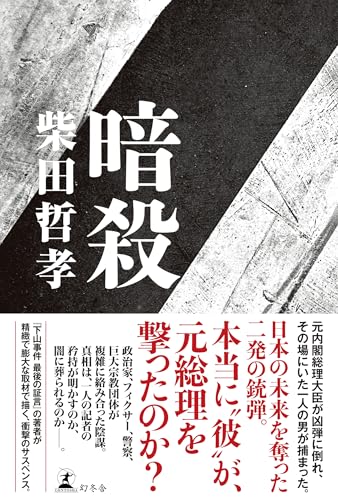

06��25�����w�ÎE�x�ēc�N�F�����~��2024�N6��20����1�����s

���炩�Ɉ��{���ÎE�����`�[�t�ɂ��Ă��邪�A�`���Łw���̕���̓t�B�N�V�����x�ƒf�菑�����E�E�E�B�唼�����炩�Ɏ��݂̐l���E�g�D�ƕ�����̂ł����A���]�͖{���ɏo�Ă��閼�O�ŋL�q���܂��B

�ޗǂœc�z�{�����ÎE����A��������ɓG�ӂ���������ߕ߂��ꂽ���A��������h�������X�i�C�p�[�̑��݂������B�ꂵ�E�E�E�E�B�x�@�͏���̒P�ƔƂŖ�������}�邪�A�T�����L�ҁ^��m������ނ��n�߁E�E�E�E�E�B�w�ߘa�x�͖��t�W����̈��p�����A�E���́h���{�c����h�͗ߘa�̕ʂ̈Ӗ����猳���́w�ߘa�x�ɔ�����������s�����c�z�{���ÎE�H1987�N�̒����V���_�ˎx�ǂ��P�������h�ԕ���h�ƍs���A�A�����J�ƍ��z�ȕ���w���𖧖��c�z�{�ɔ����������R�����}(=�����}�j�̑啨�c���^�L�c�q�Y(���݂̐l������ł����H)��h�̔ƍs���E�E�E�E�B�^���Ƌ��U���Ȃ��܂��ɂȂ�A�o��l��������������Ή���������A�h����ȗ��R�ł̈ÎE���L�肩�ȁh�Ǝv������A�����I�łȂ��悤�ɂ��v���B�{���͌�y�Ƃ��Ă���Ȃ�ɋ����[���ǂ��A�����Ƃ��Ď����т��Ă��Ȃ��Ƃ̈�ۂ��������B�܂�A�����Ǝ����Ɋ�Â��������ɂ��邩�A�S���t�B�N�V�����ɂ��邩�A������ƒ��r���[�߂���悤�Ɏv�����Ƃ̕]���ł����B

06��11���Z�w�����V���h���[���x����q���u�k����2025�N3��14����1�����s

�x������X���̐V�����^���{���S���͒����l�B�H�c���ŏe��Ɩ���̖��A����̏��āA�x�����͑�X���Ɂh�O���{���h��u���B�����g�D�ƍߑ��������{�����ɁA���{���������{�����ɂȂ�A��X���̓s���s���E�E�E�E�B�{���͊L���������̎��_�ŕ`����Ă��邪�A�h�O�ᓥ�P�h���Ȃ��x�@�炵���Ȃ����{�����ɐU���A���������ȉ���v�ȉے������{�����̔��e�Ƀ^�W�^�W�ɁE�E�E�E�E�B�Y�������炵���Ȃ��ASADM(�����^�j����j���o�ꂵ������������ɕۊǁA������ƌ������������E�E�E�E�B�܂��A��y�����Ƃ��Ă͊y���߂܂����B

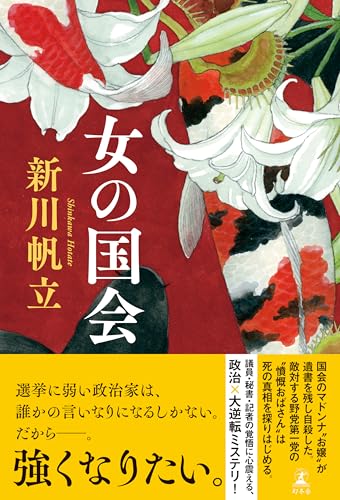

06��11�����w���̍����x�V�씿�������~��2024�N4��15����1�����s

�^�}�̃}�h���i�c���i�����j�����E�H���̒��O�Ɂh�����ꐫ��Q����@�h���p�ĂɂȂ������ƂŒ�����ӂ߂���}�́h���S������h�i�����c���A�h���S���܂����h�����ȁj�������E���O���ꂽ���̂́A���̐^�����}�h���i�c���̍���ҁi�O�D�����Y�c���j�ƂƂɂ����n�߂邪�E�E�E�E�B�{���ɂ̓L�[�ƂȂ�l�l�̏������o��A�O�c�@�c��(�����j�A�s�c��c���A�����c���̔鏑�A�������̐V���L�҂̊o������܂����E�E�E�E�E�B���{�ł͖����ȗ��͒j�����A���q�̎a���͋߂��l�ł�����܂��܂��̂悤�ł�����E�E�E�B�܂��Ă�g�����X�W�F���_�[�̎͂��蓾�Ȃ��B�p�ĂɂȂ����@�Ắh�����ꐫ��Q����@�h�A������O�D�����Y�̌��ɂł��Ȃ��閧���A���ʂƂ��Ē����̎��E�H�E�Q�H�����Y�̕��e�ŗ^�}�h���̑��̎E�Q�ɂ��q�������悤�ȁE�E�E�B�薼�́w���̍���x�A�����c����̊o��Ǝd���Ԃ�ɁA�W�F���_�[���𗍂߂���ϖʔ�������ł����B

06��01�����w�Z���u�E�P�[�X�@�ł��킽���x����u�꒘���Y�t�H�@2025�N4��10����1�����s

�Z���u�E�L���l�̑��k�����Ƃ��Čx�����Ă̎w���ŔC�����ꂽ�h�x�������ʑ��{�����h�̓�K���B���[���������狐��O�H�Y�Ƃɐ���オ�����~���̎���ŃA���e�B�[�N�ȍ������v�ޓ��������������A��K���̏o�Ԃ��B�����ȐR�c���̒��j�̐ޓ��������������A����ɂ���K���͋��o�����B��̎����͎v��ʈӊO�ȓW�J���݂��A�Z���u�S���̓�K���͑��Z���ɂ߂�B��K�����g�������Ƒn�Ǝ҂̑��q�ŃZ���u�Ȃ̂����A��w���̎��ɕ��e���S���Ȃ�A�h��Y�����͐M������50�ɂȂ�Ύ���B���e�̌�p�ɂ͂Ȃ�Ȃ��h�Ƃ́h�ς�����⌾�h�̂����ŁA�����̐��b�Ōx�����ɍ̗p���ꂽ�o�܂��B�ݒ�⎖���̊֘A������ϖʔ����Y�������ł����Ƃ����ԂɓǗ��B���҂��҂���܂��B

06��01�����w�n�`�x�������ߒ��p�쏑�X2025�N3��27�����Ŕ��s

�f��̑��V�̋A��A�������x�@���̎�l������Ȃɏ悹�A�ȁ^������͉J�̍~��Ȃ��V�k��瀂������Ŏ��S�����Ă��܂��B���̎�������͔D�P���Ă��ČY�����Łh��h���o�Y�B��l�͗������A������͎R���̐Θa����A�A���A�����ĕ����̉��{�݂œ����Ȃ���A���Z���ɂȂ������q���v���E�E�E�E�B�悤�₭��ɉ�ɐ�t�ɍs�����E�E�E�B�܂��A�����̐E��̓����������h�y���h(�j)�͂�����ɍD�ӂ��邪�E�E�E�E�E�B�薼�́w�n�`�x�Ƃ͏n�����`�̎������R�ɗ�����̂�҂悤�ɁA�C���Ɏ��@������̂�҂��ƁA�ƁB��Ƃ̍ĉ���y���Ƃ̊W���h�n�`�h�A�C���Ɏ�����҂E�E�E�E�B�����Ō�͌����������n�߁A�Â��X�g�[���[���������Ō�͋~����v���ł����B

05��22���w���Y�t�H�Z�����x

�Z�@�ً}���W�@���D�g�����v�}����� �g�����v��@���`�����X�ɕς���

TMI�����@���������^��c���@�s�N�e�E�W���p���^��Γޓ߁@�쑺�����^�ؓ��o�p�@�\�����X�E�}�l�[�W�����g�^�˖�� �̐���4���ɂ����k��A�@�x�b�Z���g�����߂��̓I�ȉʎ��@�A�č������h�A�����J����h�i�ނ��@�B�Β����d�h�i�o���͂��܂Ŏd��邩�@�C�����ԁA�_�Y���E�E�E�E��ŏ�ǂ��������ׂ����@�D�~���������X�N�ɓ����Ƃ͂ǂ��Ώ�����H�@�ɂ��Ă̋c�_�B�L�̖ڂ̂悤�ɕς��g�����v�̐���A���ߕ���A�悪���ʂ��Ȃ��E�E�E�B�l�I�ɂ̓g�����v�̐��R���R�������ʼn����c�_���Ă����܂�Ӗ��͂Ȃ��A�Ǝv���̂ł����E�E�E�B

�Z�@�������@�ǂ��Ȃ�ߘa�́w�Ђ̂����܁x�@���勳���^�g��O

2026�N���ߘa�́w�Ђ̂����܁i���߁j�x�ƁB���a�̕��߂̏��a41�N�i1966�N�j�͏o���Ґ����O�N�䁢50���l�Ɓh���Q�h���o���ƁB�����̕��߂ł͍����ɂȂ�Ɓw7�x�����k�ɔj�ꈣ��Ȗ��M�̋]���A���ߖ��̐ؕ��A���M�₦���ߌ����o�x�ƁB���a�̕��ߐ���͋��������l�������Ȃ��K�^�Ȋw������߂����A�o�u���Őt��搉̂������������Ȃ������A�ƁB���߂̖��M�ɂ������āA�`���K�͂������ɉ����t���镗�K�͂��̎����łɏI����Ă����ƁB�����ł��B2026�N�͉����Ȃ��Ǝv���܂����A�o�����̌��������͔����Ăق����ł��B

�Z�@���C��90�A�����̃��[�e�B�[���@�Ђ܂���@�@���^�ɓ����@����Ђ��ݑ�f�Ï��@���^�R������

���f�}�C�X�^�[�ƍݑ�f�Â̊v��������������9�̏K���B����@�@����ς��������ɐۂ�@�A�ނ�݂Ɂw���x�����݉߂��Ȃ��@�B�w���́x�𑪂��ăt���C���\�h�@�C���P�\�ȁw���l�ڕW�x�����@�D��F�A�ڂ̗́A���̃g�[���@�E�w�������Ɓx���K���ɂ���@�F�ł��邱�Ƃ́w�ɗ͎����Łx�@�G�w�Љ�x�ɊS������������@�H����Ȃ���t�Ƃ́h�����h����

75�̈��̖͂ڈ���20kg�A�̒��̕ω��͌܊��Ŋ������d�v�A���������肪�ǂ��Ȃ��A���C�Ȑl�قǎЉ�E�����E�o�ςɊS�������A��t�Ƃ�10�N20�N�̂������ɂȂ�̂Łh�����h���邭�炢�̊o��Ő^���ɑI�Ԃ��ƁA�ƁB�[���̑Βk�ł����B

05��22�����w���S�҂͖k�������x�M�ؗT�q���V����2025�N2��25�����s

�����{��{�ݏo�g�̗��͕s�^�Ɍ������2���̎E�l������Ƃ��Ă��܂��B���̕��e�͗��̏o�Y�ŕ�q���댯�ȏ�ԂɂȂ�A����������ԂŎԂŕa�@�삯�t����r�����S���̂��N�����Ă��܂��B�ȗ����̗��e�͗������A���͕��e��m��Ȃ��B�����E�l������Ƃ��Ē����ɓ����{��k�Ђ������B���͎E�l��Ƃ��O�Ɍ������̂Ȃ����e�����ʂ̎莆������Ă����B���e�͊��̕a�@�ɓ��@���悪�Ȃ��E�E�E�E�B���͐k�Ђō������钆���e�ɉ�Ɋ��Ɍ������B����A�����̌Y���͒Ôg�Ŗ����������A���̑{�������Ȃ��Ŏ����{���ɖv�����Ȃ��狭���l���E�E�E�E�E�B�ƒ낪���Ă��E�l�Ƃ�ǂ�������Y���̎��O�A���e�ɉ�ɐk�Ђ̒����Ɍ��������B�����́w�����N������łق����Ȃ��x���ɂ��Y���ɂ������ēǎ҂ɂ��S�ɋ������t�ł��B�����ė������S���ꏏ�ɂȂ���4�|5�̒��l�ƁA���l��T�������镃�e�ɂ��E�E�E�E�B�w�^���x�ƌ������t�������悬��܂��B���̕��e�����̓��������Ȃ�������A�������₢�⓯���ƈ��H�X�ɍs���Ȃ�������A�����������N�����Ȃ�������A�����{��k�Ђ����̓��ɋN���Ȃ�������E�E�E�E�E�B�W�҂̉^���͑S����������̂ɂȂ��Ă����ƁE�E�E�E�B��茧�o�g�̒��҂Ȃ�ł͌���Ɗ���������B

05��13�����w�}���R�ɂ��قǂ������x�ѐ^���q�����Y�t�H2025�N3��14����1�����s

�T�����t��2024�N1������25�N1���܂ŘA�ڂ����G�b�Z�[��P�s�{�ɂ������́B24�N1���ƌ����Δ\�o�����n�k�Ɏn�܂�A�N���̑�̓h���}�w����N�ցx�̏I���܂ŁA�\�o�n�k�Ɨ�����JAL�ƊC�ۋ@�̏Փ˂�\���ł��Ȃ������N�����s�̏T�����́h�肢�h�𝈝����A�w����N�ցx���I�����h���S��ԁh�ɂȂ�}���R�E�E�E�E�ŏI���B���呛������i�����������Ƃ��đ��Z�ȓ��X�̒��A���呛���̉Q���Ƀ}�X�R�~�ɓo�ꂷ��h�u�X�b�Ƃ������ҁh�Ƃ͕ʐl�Ǝv������ɗF�l�m�l�Ƃ̊y�����𗬁A�o�ŊE�����W��(�n��Z)�Ƃ̌𗬁A�����Đ��Ԃ̏o�����ւ̒��҈ꗬ�̔������y�����ǂ߂܂����B���h���́w�Ղɗ��x�Ƒ�̓h���}�w����N�ցx�������������Ă����Ƃ��B�ËH���}���āA�Ȃɂ��h�ƂȂ�̃I�o�T�����h�̓��e�Ɉِ��Ȃ���قړ�����Ƃ��ċ����o���܂����B

05��13���Z�w�X�i��Y���w���������Z�p�x�x�X�i��Y���`�З����7��10�����ŕM�M

�{���̔��s��3��10���ŐX�i�����S���Ȃ����̂�1��28���B ����Ɂw31�̃��X�g���b�Z�[�W�x�ƁB �ق�ƂɁh���X�g�h�ł��ˁB ���҂̐l���ρE�������̓N�w���F�Z���\��Ă���Ɗ����܂��B �܂�w��肽�����Ƃ�����āA�����̂Ȃ��悤�ɐ������x���҂̐l����F�Z�����f���Ă��܂��B �{���͇@�����Ɋւ��邱�� �A�d���Ɋւ��邱�� �B�l���Ɋւ��邱�� ���킹��31�̃��b�Z�[�W���q�ׂ��Ă��܂��B �������[���ł�����e�A�Ⴂ�l�ɓǂ�ŖႢ�����Ɗ����܂����B�Ջ���w�ɂ͖�l�ފ���̕��e����E���Ă������Ƃ����Œ��҂��Ζ����邱�ƂɂȂ����悤�ŁA �Ջ���w�����Ƃ��ă[�~�̊w���ւ̎p���E�w�����j�ɂ́h�Ȃ�قǁh�Ƌ������܂����B 72�̘V�l�ɂ͂�����ƒx���������ȁE�E�E�E�B

05��06�����w�����x�L�g���a�q�����t����2011�N7��10���V����1�����s

�{���̒P�s�{�͏��a52�N�Ɋ��s�A���̐V���łŃ}�X�R�~���ō��]���������̂œǂ�ł݂܂����B�i��������ēǗ���ɓǂ݂܂����j�����̓��|��Ƃ̎�ɂȂ�h���̚�h���A����ꂽ��A����ꂽ��A���ɂ͊C�O�ō����s�ɕ���Ɛ���ȉ^����H��A�\���N�̍Ό����o�Ă܂����|�Ƃ̑O�Ɍ�����A�����13�̒Z�҂��a���ł����܂��B��N�ސE��ƂɃ{�[�Ƃ��邾���̕v�ɃC���C�A������ȁA���̉ł���̈�Y���������ɂ��肷���A50�N�Ԃ�̏��w�Z�̓�����ł̂Ă�����A45�N�U��ɕ�̕a�ŃX�y�C���ɋA������C�����A�����a�@�ł̘V�l���҂̒Q���E�E�E�E�B����́h�^���̂�������H�h�Ƃ�������ϑJ�Ƃ���ɔ����l�Ԗ͗l��F�Z�����f�������e�ŁA����̐���ȉ^���Ɛl�Ԗ͗l�𗍂ߑ�Ϗ�肭�\�����Ă��܂��B���s����50�N�߂��o���F�������Ɍ���ɂ��ʂ�����e�E�l�Ԗ͗l�Ɗ��S���܂����B

05��06���w���Y�t�H�܌����x

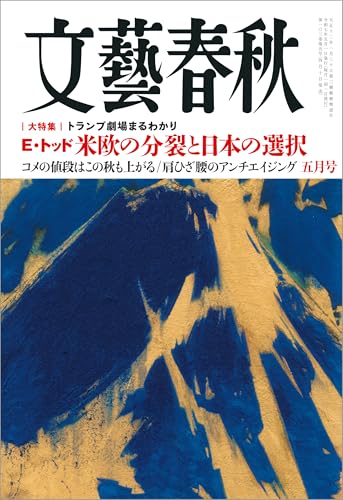

�Z�@����W�@�g�����v����܂�킩��

�E���Ă̕���Ɠ��{�̑I���@���j�E�l���w�ҁ^�G�}�j���G���E�g�b�h

�g�����v�E�[�����X�L�|��k�̗��j�I����B�w�č������َ҂͒��Ԍ��x�w�\���\�ŐM���ł��郍�V�A�x�w�\���s�\�ŐM���ł��Ȃ��A�����J�x�w���m�Ƃ̋�����]��ł������V�A�x�w�������g�����v�����̌����́x�w�j�̎P�͌��z�ɂ����Ȃ��x�w���{�͊j����������x�����ē��{�̍ő�̖��́w���q���x�Ǝw�E�B

�E�g�����v�O���@�Q�̍U���@�@�O���đ�g�^�x�c�_�i

�s�������́w�N�ɂ������҈����������Ȃ��x�g�����v�O���̎��́h�匠��`�h�Ŋ��������̑Ŕj���ړI�A�ƁB�g�����v�O���͐�㒁���ɐ��ށh�s�s���Ȑ^���h�������̂ŁA�g�����v�O��

�����ꂸ��������ƌ����������Ƃ͍��ے�������苭�x�Ȃ��̂ɕς��Ă����_�@�ɂȂ蓾��Ǝw�E�B

�E�Í��ʉ݃o�u���͕K������@�]�_�Ɓ^���썄�u

�Í��ʉ݂͋��݂̓d�q�łœd�q�M���ɉ߂��Ȃ��w���Y�x�Ǝw�E�B�e�N�m�E���o�^���A���������獂�x�ȋZ�p���g�������A�ǂꂾ�����z�̎����������������ނ�̕`��SF�I���E�͂��傹�\�A�ƃo�b�T���B

�E�`�F���\�[�j�}�X�N�̍��݂Ɠ{��@�J�[�l�M�[���c�V�j�A�t�F���[�^���c����

�}�X�N�̌��Ȃ́w�팸�E�팸�E�팸�x�}�X�N�́w���߂����猳�ɖ߂������x�ƁB�w�l�̖����������s�����M���M���܂Ō��������Ă����̂��B5�N��10�N��Ɍ��ʂ͂͂����肷�邾�낤�ƁB

�E���{�����̃`�����X�������@�č��������̗F�l���\�����鐢�E�o�ς̃Q�[���`�F���W�@�֓��W��VS�r�㏲

�֓����̓x�b�Z���g���������̗F�l�ŁA��N4���̊ݓc��(����)�̕ċc��ł̉���(�A�����J�̕����閵���Ɖۑ�ɋC�Â��A�A�����J�̖\����}���邽�߂ɓ��{�����ϋɓI�ɍv������Ӑ}��`�����j�������]���B�A�����J�͒����ɏ����߂ɓ��{�̏�����S��~�������Ă���B����Ɏ�����A�����J�ւ̓����Ɠ��{�����Y�Ƃւ̓������d�v�Ǝw�E�B

5�{�̘_���A��������[���̂����̕��͂��Ȃ���Ă���Ǝ�����������B

�Z�@�����Ȑ��オ�}���ł킩��₷���@���Ђ����̃A���`�G�C�W���O ��ށE�\���^��ÃW���[�i���X�g�^���c����

���オ�}������ł킩��₷��������Ă��܂��B���h�|�C���g�͋��s�@�h������h�ŏ_�炩���h�ƁB�Ђ��h�E�H�[�L���O���h���グ�h�^���h�ƁB���h�s���e�B�X�������߁h�ƁB

�Ђ��ɂ��ďq�ׂ�ƁA�Ђ��̋@�\���ێ�����̂ɑ�ڎl�����d�v�A�Ђ��̃A���`�G�C�W���O�ł͊ߎ��͂̋ؓ��𑝂₷���Ƃ��d�v�Ƃ��B�����߃G�N�T�T�C�Y�́w���グ�x�Łh�֎q�ɍ������āA�Е��̑��𐅕��ɐL��10�b���̂܂܂ɂ���B1�E10�A1��2��B���J�Ȃ�65�Έȏ�̐l�ɂ�6���/���̕��s�𐄏��B�����E�H�[�L���O�͐����̒�R�Ŋi�i�ɂЂ��̋ؗ͂����シ��Ƃ��w�E�B��ώQ�l�ɂȂ�܂����B

�Z�@�R���̒l�i�͂��̏H���オ��@�_�ё��E�_���ȁEJA�̍߁@�m���t�B�N�V������Ɓ^�E�c�V�V��

��ה_�Ƃ���邽�߂̐������A�Ɖs���w�E�B�V�Ă̏o���O��24�N6���̍ɂ�153���g���A���i����������11�N��181���g���A12�N��180���ƍɗʂ̌������[���ŁA�_����b�������h���ʂ̃X�^�b�N(��)�h���l�オ��̌����ł͂Ȃ��ƁB�R���s���̗v���͌�������ɍ݂�A���ɍŋ߂́h������Q�h�Łh�����n���h���������싵�w����100���Ă���H�p�Ă̐�ΐ����s�����Ă���A�ƁB�w�ߘa�̃R�������x����������ɂ����͓̂��{�̎�H���ӊO�ȂقǐƎ�Ȏd�g�݂̏�ɐ��藧���Ă���A�Ƃ̎w�E�B�_���ȁE�_�Ƃ�JA/���ʋƎ҂����łȂ��A����҂ɂ�����˂��t�����Ă���l�Ɏv���܂��B

0424���w�ǐ��x�ɉ��u�����Y�t�H2025�N2��20����1�����s

������s�̏Z���3�l�̏Ď��̂����������̂ɂ͎h������������A���ꂩ��͏��N��l���s���s���ɂȂ��Ă���ƁB�Ă����Ƃƈ�̂̐g���̊֘A���������������E�E�E�E�B�{�����̌o���Ɣh��(�q����j�A�x�@�g�D�̓���(�g�D�E�h�����Ƃ̐����ƂƂ̌q����j�A�����Ƃƃt�B�N�T�[�A�����̋��\�Ȉőg�D�̑��݁E�E�E�E�B�����̐l�X�����R��̂ƂȂ��āA���G�ɗ��ݍ����i�W����X�g�[���[�͒��҂Ȃ�ł͂̂��̂Ɗ��S����B���̐l�ɐ��ݕt�����v�l�E�l���ς͕ς��Ȃ��ȂƁE�E�E�B�{���̑唼�͉Ђ���2���Ԃɂ�����o��l���̎v�l�E���_��Z���߂Ōq���i�W�����ɃX�������O�ł������B�𖾂����A������������V�t�N�T�[���^�}�L�͐����Ƃ̃X�L�����_�������ɂ��悤�Ɠ������A�t�B�N�T�[�̑���f�v�������j�~���悤�Ƃ����h�Ƃ̑��̒D�������Ɍx�@����̔h���ɕʂ�E�������H�ƁB�{���`���̓o��l���̑��}���Ȃ���Η����ł��Ȃ��悤�ȕ��G�ȓW�J�ŁA�v���Ԃ�ɓ����g���܂���(�j�B

0406�Z�w���y�A���[�x���ݏ����p�쏑�X2025�N2��28�����Ŕ��s

�ܓ��z��͎��C���X�g���[�^�[�A�������������̌����i�~���r�j�̓m���t�B�N�V������ƂƂ��ĐV�l�܂���܂��Ă��邻�������L���l�A���̃~���r�́w���a60�N�Z�{�̃��[�Y�r������Ō�����������(�s�����S�l�j�̐g���ׂė~�����x�|�̈˗����āA�~���r�Ƒz��͒����ɏ��o���B�������n�߂�Ƃ��̃r���̏Z�l�A�肢�t�A�W���Y�o�[�̕č��l�s�A�j�X�g�A����̃N���u�̃}�}���ƐڐG�����ĂɌׂ鎖�����Ɗ��҂�c��܂��^���ɔ��邪�A���ƌ��͂Ǝv�����A���Ɋċւ���Ă��܂��B�薼�̃��y�A���[�Ƃ͏C���l�H�C�U�l�H�p�����{��ɖ������ł͖{���̐^�ӂɂ͈Ӗ����Ȃ��Ȃ��悤�ȁE�E�E�E�B���̓^�C���g���x���[(�����̐l���̒����s�������邪�A�����ł̓R���g���[���ł��Ȃ��j���^���ŁA�I�Ղ܂Ŕ��ɃX�������O�����������Ɍ����ɂ�����ƃK�b�J���Ƃ������A�h�͂��h�ƁE�E�E�E�B�s�����S�l�̐g�������̉ߒ��͔��ɖʔ������������ɁA�^���ɔ[��������(���̊��z�ł��j�Łw�Z�x�Ƃ̕]���ł��B

03��25���Z�w�C�������x����q���������_�V��2025�N1��10�����Ŕ��s

����{�g���Ɠ�����݂̃R���r���X�����g�D���Č�����V���[�Y�̑�7�e�ŁA����͐_�ЂƂ����ł��}���l���������������ł����B�e�L�����_�Ђ̍Ղ�ŏo�X���o���Ȃ��Ȃ�����A�h�����̏��̉������邳���h�ƏZ��������A�����Đ_�Ђ̑���₨���̒h�Ƃ�����o�c�͐��f���B�����ֈ���{�g���Ɏ菕���̗v�������āA���ׂĂ݂�ƒ�����⏤�X��̕ςȓ����̔w�i�ɁA���̃��N�U�̓��������邱�Ƃ����X������A�X�ɂ͒����}�t�B�A�̕s���ȓ������E�E�E�E�B�o�c�s�U�̏@���@�l�����h�@���@�l�r�X�l�X�h�����邱�Ƃ����߂Ēm��܂����B���R�܂Ƃ��ȃr�W�l�X�ł͂Ȃ��A�ŋ������}�l�[�����_�����O�Ɏg���Ă���悤�ȁE�E�E�B�Ō�͖��x������݂̃n�b�s�[�G���h�ŏI��邪�A���x�U���������݂ɂ͓���܂�(�j�B

03��25���w���Y�t�H�l�����x

�Z�@�]�����@���E�W���̔F�m�Ǘ\�h�@ �_�ˑ�w�����^�Øa�v��

�F�m�ǂ͒N�������ǂ���\���̂���a�ŁA�ЂƂ��є��ǂ�����̈�Âł͎������Ƃ��o���Ȃ��B����̎��Ö�͏Ǐ�̐i�s��x�点����̂ŁA�y�ǎ҂ɂ̓����b�g�����邪���� �ł���ƁB�F�m�ǂ̗\�h�@�Ƃ��āw�^���x�w�F�m�@�\�g���[�j���O�x(��d�ۑ�^��(�����芾�������^���ƌv�Z���F�m�ۑ��g�ݍ��킹���^��)���d�v�ȗv�f�j�w�h�{�Ǘ��x(����ށE���E���E�����E�哤���i�E��E�C���ށE���E�ʕ��E������10��̓�����7��͐ێ悷��)�w�����Ǘ��x(7���Ԑ����ƏT�R��20���ȏ�̃E�H�[�L���O�j��4���ڃv���O�������쐬�B��肭���H����Η\�h���ʂ͑傫���l�ŁA50��O�ォ�琶���K���ɋC��t���Ă����20�N��̖������ς��Ƃ��B

�Z�@�ϐ��n�E�X55���~���\�����@�n�ʎt��������̍��� �m���t�B�N�V������Ɓ^�X��

�ϐ��n�E�X55���~���\�����͌Y���m�肵�퍐��͕��𒆂ł����A���҂̌��փJ�~���X�J�X��Y��(���{�l�j����莆���͂��A���ꂩ���ނ��J�n��13�ʂ̎莆�Ǝ�ނŕ������Ă������Ƃ́E�E�E�E�B�����͊m�肵�����A��Ɗi�Ɩڂ��ꂽ�J�~���X�J�X�͎��͂����ł͂Ȃ������̂ł́H���\�����̕���ƂȂ����ܔ��c�̗����^�C��فA�����̐l���n��Ȃǂɐ��肷�܂��A�����Ɓ^�ϐ��n�E�X���x���ꂽ���E�E�E�B�J�~���X�J�X��1���~��������Ă��炸�A�����I��Ƃ͉��V�O�l���ƁA�ނ��^�������i�����Ƃ͈Ⴄ�j���������炩�ɂȂ�ƁB���̉��V�O�l�͕ʂ̑�|����Ȋ�Ɣ������\�������N�����Ă����ƁB�����Ɍ�҂��ڂ�悤�ł��B

�Z�@���[���T���g�͐Q�đ҂ā@��21��^�n�ӍP�Y����͉������� ��Ɓ^���ٖq�q

�悲��S���Ȃ����n�ӍP�Y�ƒ��҂̃G�s�\�[�h�ł��B���j�R�c�ψ��́h�����ꏊ�̔N3�ꏊ1�������S���R�ψ��������ϐ킷��h�K���h������ƁB�������n�ӂ͎Q�������A���ق��w�����ꏊ�̔N3�������肩���2���Ԃ����ł��ϐ�ł��܂��H�x�ƁA�n�ӂ́w�o���Ȃ��I�����Ȃ��I�x�ƁB�������A�֎q�ɍ����Ċϐ킷��w�m�Ñ����x�ɂ͕K������ƁB�ǂ���狷���V�~�Ȃɍ��邱�Ƃ��o���Ȃ����炾�����ƁB�܂��A���ق̒����w���R���|�[�g�x�́h���Ƃ����h��n�ӂɏ����Ă��炨���ƁA�w���ߐ�܂�2�����Ŕ@���ł��傤���x�n�ӂ́w2�����H�����Ȃ��I�x�w���ߐ�܂�1�T�ԂȂ珑����x�ƁB�V���L�҂͂���Ȑ�̖����Ȃ��A�ƁB�ʔ����G�s�\�[�h�ł����B�n�ӂƓ��ق͉��R�ł͑�����肠�����悤�ł����A���݂����X�y�N�g���Ă������Ƃ��悭��������e�ł����B

�Z�@�告�o�V���^ �����ˎq

(���o�̘b�肪�����܂����j�w���a�̑剡�j��Q�̑��������������ꏊ�x�ƁB��Q�̎O���̎��j�w�[�J�x���O�i��(��w�֍s�������ߏo�����x��Ă���j�A�O�j�w���Q�x���D�������܂Ői�ݍ��ꏊ�͐V�֘e�ɁA�l�j�w�����Q�x�������D�����ʂ������ƁB���j�̓v�����X�i�݊p�E����͂����B���Q�͑�Q�̑��ƒm���Ă��܂������A���ɓ�l���͎m�ɂȂ��Ă����Ƃ͒m��܂���ł����B�]�k�ł����A��Q�̉�����͏H�c�o�g�ł��B

03��16�����wPRIZE(�v���C�Y)�x���R�R�������Y�t�H2025�N1��10����1�����s

�{����܂͎�܂����� �w�ǂ����Ă����؏܂��~�����x�A�p���n���C���Ȃ��瓖��ł�������q��Ƃ̓V�H�J�C���́A���؏܂�3�x�m�~�l�[�g����邪��܂�����Ȃ��ł���B���������ď㈲�����w�Z�e�E�X�͉̂��x��4�x�ڂ̒��؏܌���ɂȂ肻���āE�E�E�E�E�B��ƂƒS���ҏW�҂̊W�A�o�ŎЂƍ�Ƃ̊W�A���X�ƍ�ƂƃT�C����E�E�E�B�����o�ł���芪��������A�����Ē��؏ܑI�l�̕��䗠�܂ŏ����Ă��܂�������B����ɂ��Ă��ꎚ���ɐS���𒍂���ƂƂ�����x����ҏW�҂̊W�͂�����ƕ\���ł��Ȃ��悤�ȁE�E�E�E�B����������������A�V�H�J�C���͒��҂̑��R�R���ł�����A���҂��J�C�����l�Ɂh���؏܂��~�����I�h�������̂����H����2003�N�w���X�̑D�x�Œ��؏܂���܂��Ă��邪�A�{��Œ��؏܂���܂������������ł��ˁA2�x�̎�܂͂Ȃ��ł����E�E�E�B

03��16�����w�Q�[�e�͂��ׂĂ��������x��،��������Y�t�H�O����2025�N2��10������

��172��H���܍�B�����ȃQ�[�e�w�҂̔��c����(�Ђ�Ƃ������j�͍ȂƖ��Ƃ̃f�B�i�[�ŁA�e�B�[�o�b�O�̃^�O�ɏ����ꂽ����̒m��Ȃ��Q�[�e�̖����w���͂��ׂĂ�����(����)�����A�ӑR�ƂȂ��x�ɏo��B���̌��t�����߂ē���͑����̕�����ǂ�������A�m�荇���̑����̊w�҂�Ƀ��[���ŏ��������߂���A���g�̉ߋ��̌����_�������H�邪�A���̌��t�̐^�U��Q�[�e���������̂������炩�ɂȂ�Ȃ��E�E�E�E�B�ЂƂ̌��t���߂���l���w�I�E�N�w�I�A�v���[�`�ƃA�J�f�~�b�N�ȓ��e�ő�O�͂��Ȃ��悤�ɂ��v���܂��B�ǂ��ɂ��Ǘ������������23�̑�w�@�����������Ƃ͐M�����Ȃ��v���ł��B�H��܂ƌ������́h�{����܁h�ɑ��������͍�Ƃ�����ł��傤���B

03��09�����w�~�J�h�̏i��(�����)�x�ѐ^���q���V�����ɕ���5�N7��25�����s

�����ň�Ԉ̂����H�w���c�̎q�x����肠��������B�̎R���̏o�g�Ȃ���A�����{�쏗�����疾���V�c�̍c�@�ɋC�ɓ����A�w�K�@���w�����ɂ܂ŏ��l�߂邪�A�����́w�����V���x�Ɉɓ������A�R�p�L���A�L����w������Ƃ̃X�L�����_����A�ڂ���E�E�E�B�Ō�͉��c�̏����ɋ�Y����T�؊�T�w�K�@�@�����A�w�w�K�@�̏d�E�ɂ͏����j�����������x�Ɖ��c���h��E�h�ɂ��ď�����The End�B �����͖���40�N2��23������11��8���܂ŁA�w�����V���x�̋L���������̂܂����Ɏ�荞�݁A���c�ɁA�����V���ɖ|�M�����W�҂̎p��`�������삾�Ǝv���܂��B���̎p�͖����Ƃ��������F�Z�����f���Ă���l�ɂ��v���܂��B

���{�������h�P�s�{�̑тւ̐��E���h�Ƃ��āw�����̋{��ɕ����T���ːF�����̉��c�̎q�B���͉ؑ��q���̋���҂ŋ����̓I�B�w�K�@�@���̔T�؊�T���̎q�������������R�̒��҂̐V���߂Ɋ��Q����x�ƁB���҂́w�c�@�͓������Ƃɂ����x�i2025-2-10���e�j�Ɗ֘A���钘��Ƃ̂��Ƃœǂ�ł݂܂����B

03��09�����w�����x�����_���N���u�k��2025�N1��20����1�����s

�ˋ�̐�[���_�R�˂ɓZ���6�̒Z�ҏW(�V���[�Y���̗̂l�ł��j�B�w���Đ��x�͕������̑��R�ƁA���N�Ɉ�x�͌����̕�C��ƒ��ɕ��e�����̎�����B����p�������j�͐F�X�������A��̗����ς��邱�Ƃ��Ă�����A��͂莖�̎�����B�������͊댯�Ȏd���A������o�͂����ƌ��߁E�E�E�E�B�w�̖ʁx��15�̔ˎ�͔ː����牓�������A�����N�̍����Y�Ɖ̕���̂������ɗ�ނ��E�E�E�B�\���w�����x�͑��y�̉Ƃ̎��j���i��̉Ƃ̗{�q�ɂȂ�A�`���̖��͂���Ɋi��̉Ƃɉł��E�E�E�B�����̑��V�ɂ��Q��ł����A�`���͂Ƃ��Ƃ��v���h�E���ˋ��̎����ɓ��S���邪�E�E�E�E�B���̑��w�]�ˎ��x�w�����B�x�w��������x��������Ȃ��A�N���K���ɂȂ�Ȃ��A�@���Ƃ�������e�̒Z�҂ł����B

02��28�����w�Ȃ�s���ߌ��x�ɉ��u���W�p��2024�N12��20����1�����s

����͓����s�����̔����q�s���~�s��z�N�����鎵��s�A���e(��)�͌����w�Z���ōȂ�S�����Ƃ��炵�A���̑��q(�q��)�����Z���t�ōȂƒ��w���̑��q(���l�j�̈�ƎO�l��炵�B���͎s���u���̍u�t�����߂�n���̖��m�ł�����B�q�������Ƃ�K�˂�ƁA���̎Ԃɏ����ڗ����E�E�E�E�B�߂��̎R���łЂ��������S�����������A�q���͕����N�������̂ł́H�Ƌ^�S�ËS�ɂȂ邪�A�Ɛl���߂܂����S����̂����̊ԁA�����w�l��瀂�����������Ȃ��x�ƁB���ɂ͔F�m�ǂ̏Ǐ������E�E�E�E�E�B���̕����s���u���̎�u���^�������q�Ɛe�������Ă���Ƃ̉\���Ȃ��畷�����ꂽ�q���͐��q�̌o�c����i���X�ɍs�����A���q�ɉ����s�R�Ȃ��̂�������B�����ɕq���͕���A��h�����Ԃ𑖂点���R���h�ɎԂ𑖂点��Ɯ��R�Ƃ��鎖�����E�E�E�E�E�B���̌�͓{���̓W�J�ŁE�E�E�E�E�E�B�����𖾂炩�ɂ��Ȃ�����(�B�������j�q���������̍����Ƃ������邪�A���q�̈������݂�������B����҂̖Ƌ��Ԕ[�A�F�m�ǂ̖��A�������铊�����\�E�E�E�E�B�l�������������ł����B

02��28���w���Y�t�H�O�����x

�Z�@�c���͂Ȃ����{�ɕK�v���@���a�j�����Ɓ^�ۍ�N�@��Ɓ^���c��F�@���勳���^��菲�e�@���É���y�����^�͐��G�Ƃ̍��k��

����4�l�ɂ����k��B�i���ƕ��f�̎���ɂ����w���Ɩ����Ƃ̔��̏ے��x�Ƃ��Ẳ��l������ƁB���Ђ��������̎���A�c������O�ł͂Ȃ��c���́h�����Ɋ��Y���h��SNS�Ɋ��Y���ł����Ă͂Ȃ炢�ƁB�Ⴆ�A�H�{�́w�����ߔ����x�ɂ͒�{�̔w�����Ă���h��������������ƁB�����{(���a�V�c�̒�j��헤�{(�����V�c�̒�j�ɂ͂��̏h���������Ă����A�h�o�C�U�[���������A���̋{�����͊����I�ɂȂ��Ă���Ƃ��w�E�B�|���ł��鑤�߂̕K�v�����w�E���Ă��܂��B

�Z�@���[�T���g�͐Q�đ҂ā@��20��@���������N��� ��Ɓ^���ٖq�q

�ȑO�ɂ��Љ�����A������̂��Љ�܂��B�w���Ă͎R�����ŊC�O�ɒʂ��l�߂Ă����̂ɁA���͕a�@�ʂ��ł��x���ق̉A�̐��h�݂�Ȃ�����B�ł��s���Ƃ��낪�����āA�ǂ���������Ȃ��h�@�w��̉�Ђ̌o������`���Ă��܂����A�\�͔\���͐̂�10���̂P�ł��x�h�����I�����ǂ�����Ȃɏ�������I�h�@�w���Z����C���^�[�n�C�ɏo���������K�i�͎萠�K�{�B��Ȃ��I�x�h�\��̍��Ɣ�ׂĂǂ�����́B��ׂ��Ȃ�A�����h�@��������҂������ł�(�j�B

�Z�@�H���܂̂Q��i��S���f�ځB�wDTOPIA�i�f�[�g�s�A�j�x�i�����z�Z���j�Ɓw�Q�[�e�͂��ׂĂ��������x�i��،������j�BDTOPIA�͓�̓��̗������A���e�B�V���|�A�Q�[�e�͂��ׂĂ��������͊w�҈�Ƃ̓�����~�X�e���[�A�ƁB�h�Q�[�e�́E�E�E�h�͂��Ƃœǂ�ł݂����ł��ˁB

02��19�����w�g�Ӑ����@���ʂ܂łɂ�邱���x�X�i��Y�����z��2024�N10��15�����ő�1�����s

�]���鍐4�����������ҁA���ʂ܂łɂ�邱�Ƃɂ��āh���m�h�w���m��������Ȃ��قNJy���x�A�h�J�l�h�w�����͎~�߂�B��s�����͖��m�ɁA�ł���ЂƂɓZ�߂�x�w�N���ƒ����ŕ�炷���@���l����x�A�h�d���h�w�����ɃI�[�v���ł��邱�Ƃ�S�����Ă����x�w�Ō�܂Ō��͂Ɛ킢������x�����āh�l�ԊW�h�w�e�F�͍��Ȃ��x�w���̖����́A��l�Ő킢�����邱�Ƃ��x�ƒԂ��Ă��܂��B�ӊO�Ƒ���Ȑl�������悤�ŁA���̎����ς́w�l�͎��猳�̖؈���A���S�ɐ��E���������x�ƁB�⌾�Ƃ��āw�K���ɐ����邽�߂ɂ́A��炵�ɖ𗧂m�b(���{�j������Ă��邱�Ƃ���x�ƁB������ƋC�ɂȂ������Ƃ�����A�}���N�X�����{��`�̌��E�͎���4�Ɍ�����ƁA�@���e�ł��Ȃ��قǂ̊i���Љ�ɂȂ�@�A�n�������j���@�B���q�����~�܂�Ȃ��Ȃ�@�C�N�\�ǂ��ł������d������ɂȂ��āA�l�X�������b������������Ȃ��Ȃ�B�����M����Ȃ�A���{�̎��{��`�����E�ɋߕt������悤�ȁH�����Ƃ��A���{�́h�Љ��`�h�ł�����܂����E�E�E�E�B

02��19���Z�w�˘f���̑{�����@�x�@�����A���\���W�[�x�T��A�T�@�����q���@��R����Y�@�����O���@���ؗ��F�@���X�؏��@����q�����t����2024�N6��10����1�����s

�x�@��ɂ���7�l�̍�Ƃɂ��7�т̒Z�҂���Ȃ�A���\���W�[�B��������C���t���H�Ɛl��ߕ߂��Ă����E�E�E�E�B�����q���́w�Y�����M�m���x�͕a�ݏオ��̋|�؏�������(��)���A����̌Y�����K���ɓ������ŁA�W�X�ƘA�����ΔƂ̃T�b�J�[�N���u�̏��N�̕�e��ߕ߂���b�B���ؗ��F�́w���[���V�F�A�x���̎�����x�͒n���̌x�@���̏�����20��̃L�����A�ŌZ�����������̌Y���A������Ǝ��M�̂Ȃ������Ǝ��M���X�̌Z���ŋ��Ƃ�߂܂���b�B�T��A�T�́w���w�L�Łx�͌�ԋΖ�����Y���ۂɏ��i������肪�A���C�����ɊǓ��̒n�����o���悤�ƕ����Ă�����ޓ��ɔƐl�ɏo���킵�A���ƂȂ��������Ă��܂��b�B�����Ȃ�ł͂̔Ɛl���߂܂���e�̒Z�ҌY�����́A�܂��Ɂh�˘f���̑{���h���������y���߂܂����B

02��10�����w�c�@�͓������Ƃɂ����x�ѐ^���q�����Y�t�H2024�N12��10����1�����s

�����吳�����ď��a����2����풼��܂ł̍c���E�ؑ��̌����ɂ܂��5�̒Z�ҏW�B�w�d�����̔@���x�͏��a�V�c�̍c�@�^�ǎq�i�Ȃ����j�̎��Z�ł���v王{���Z�̌���������A�Ȃ̂��镃�e�ƒ��Z�̐g����Șb�B�\��́w�c�@�͓������Ƃɂ����x�́h�c�@�h�Ƃ͑吳�V�c(�c���q�j�̍c�@�̂��ƂŁA�a��ȑ吳�V�c�ɂ͌��Ă��������v�Ȓj�q���Y�߂����ȁA����Ƃ̐ߎq�i�������j���I��E�E�E�E�B�吳�V�c(�c���q����j�͔��e�̉ؑ��ɊS���s���E�E�E�E�B4�l�̒j�q���Y�ߎq�́w����x�ł͏��a�V�c�ւ̊S�͏��Ȃ��A���j�̒����{�����������l�q���`����Ă��܂��B���̎���̍c���E�ؑ��ɂ͐l���������A���ꂵ�������������܂��B�����܂ŏ����ł����A�j���ɂ��Ȃ�߂��Ǝv���܂��B�Ȃ��A�e�҂Ɋ֘A�̉ƌn�}���Y�t����Ă��ė����ɖ𗧂��܂����B�܂��A�ȑO�ɕ��|�t�H�ɘA�ڂ��Ă����w�����Ƃ̉��k�x�������ēǂނƗ������[�܂肻���Ɏv���܂��B

02��10�����w�]���l�S��������̋��b�x�X�i��Y���q�c�^�R���G���z��2024�N12��15�����ő�1�����s

2023�N12�����X������ŗ]���S�����̐鍐�������ҁA���b��ƂɂȂ肽���Ƃ̎Ⴂ������̎v�����A�������i�n�[�h���̍����H�h���b�h�����������悤�ł��B

�{���̓A�j�}�����i���C�I���A�E�T�M�A�u�^�A�L�c�l�炪��炵�Ă���j�ŋN�������s�K�ȁA�s�s���ȏo�����ɐ荞��28�̋��b�W�B����猻���̏o������z�N������悤�ȓ��e���E�E�E�B�Ⴆ�A�wMAGA�x(���C�N�@�A�j�}���@�O���C�g�@�A�Q�C���j�̓A�j�}�����̑����ׂ͗̃��V�������i���̐��i�������������Ă��邱�Ƃɓ{��A�A�j�}�����{�ʂ̐���ɕς��ꎞ��繫�h���邪�₪�Đ�����A�ƌ��������e�B�܂��A���ҕv�w�̎����������Ǝv����w�u�^�����u�[�����A����鍐����x�i�u�[�����̎��s�j�́A����鍐�����u�[����A������̂��Ƃ��l���I�������悤�Ƃ������A��T�Ԃœڍ������Ƃ����b�B�܂��A�}�G���y�����E�Ŋy���߂܂����B�}�G�̑q�c����̂���l��2024�N3���ɂ���������ŖS���Ȃ��Ă��܂��B�X�i���������������A����l�ɍ����I

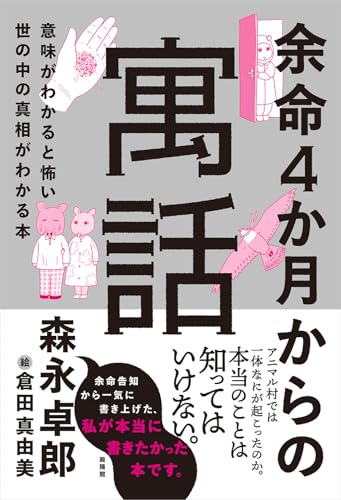

01��31�����w���ҁ@MAMONO�x���їR�������~��2024�N8��30����1�����s

20�N�ȏ�O�̏��N��ɂ�郊���`�E�l�����A���Q�҂̒햅�i�A�u�E����q�j�A��Q�҂̎o�i�����j�A����q�Ɨ����͏��w������̓������ŋ����J�Ō���Ă������A�����セ�̊W�͈�ς����悤�Ɍ����H�A�u�͏f���Ƃ̗{�q�ɂȂ薼�O��ς��A�T�����̋L�҂Ƃ��Ċ��Ă������A�w�A�u�̌Z��15�̏��N���E�����x�Ƃ̃��[�����ҏW���ɓ͂��B��������J�{����́w�S�[���h�t�B�b�V���x�Ȃ鏬������������A���̓��e�͏��N�����`�����ɍ������Ă��āE�E�E�E�B�A�u�͈�A�̏o�����̐^����T��Ɠ����ɁA�o�^����q�̃����`������̕s���Ȍ�ʎ��̎��̐^�����m�낤�Ɠ����o���B������l�̉��Q�҂̒�^��m�Ə���q�̉��Q�Ғ햅�Ƃ��ẴV���p�V�[���������W�H�A�J�{����Ɨ����͓���l���Ȃ̂��H�䂪����ĂсA�����W�҂͖|�M����E�E�E�E�B���Ȃ݂ɑ薼�́w���ҁx�����A�{���̃}���m�́w�����x�ł����B�}���قŋ��R��ɂ�������A���̒��҂̖{�͏��߂Ăł����A�����`������20�N�ȏソ�����W�҂ɏœ_�����Ă��A�V�N�Ȋ��o���������������ł����B

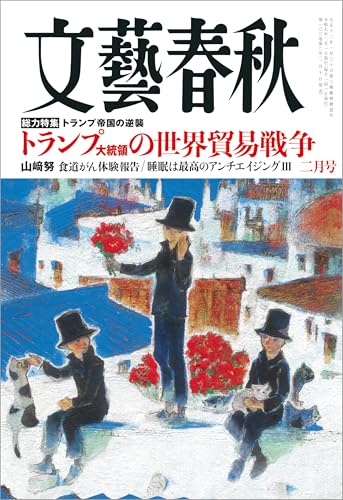

01��31���w���Y�t�H�@���x

�Z�@���͓��W�@�g�����v�̐��E�f�Ր푈�@A&O���{��\�^�r�c�S�v�@�G�R�m�~�X�g�^�h���@�����ԎY�ƃA�i���X�g�^�v�ۓS�j�@�č���[�������^�O�����ES�E�t�N�V�}

�g�����v�łɂ��āA�ł̈����グ�͖f�Ր푈����N���A�č��̃C���t��������������ƁB�č��̎����ԃ��[�J�[�����L�V�R�E�J�i�_���畔�i�⊮���Ԃ�A�����Ă���B�A�����J�̎����ԎY�Ƃ̓��L�V�R�����ɂ͐��藧���Ȃ��Ƃ��B���ǁw�A�����J�ō��̂���ԍ��������A�h�o�C�E�`���C�i�h���i��ł��邩��A�Β��ň����グ�̓A�����J�l����ԍ��鐭��x�ƁB

�j��ň��̕Ē��W�A�Ē��̐l�I�Ȃ��肪���S�ɒf����Ă��鎖�����Ǝw�E�B���ɒ����͎��������s���ɃA�����J�̐��Ƃ��N���Ȃ��B���݃A�����J�̖f�ՐԎ����傫�����͒����A���L�V�R�A�x�g�i���A�h�C�c�A���{�Ɠ��{��5�ԖڂŖh�q��S�𑝂₵�A�~�����i�݁A�č�����ʂɕۗL�A���{��4�`5�Ԗڂ̃^�[�Q�b�g���A�ƁB

���{�̓g�����v�̂悤�ȃ|�s�����X�g�ɑ��Ắw���ʂ̗��Q�x�����o���čs���ׂ��ƁB�Ⴆ�A���f�Z�p����A�f�W�^������ł̓��{�̊�b�Z�p�̓A�h�o���e�[�W������ƁB���Ƀg�����v�����ΔR���̍̌@�𑝂₻���Ƃ��Ă��邪�A�������̋��a�}�x���B�ł̓N���[���G�l���M�[�������̌ٗp��n�o���Ă���A���{�̊��Z�p���C�j�V�A�`�u�����鑤�ʂ��傢�ɂ���Ɗ��҂��Ă���ƁB

�Z�@�����͍ō��̃A���`�G�C�W���OIII

�����x�{�������߂� �������_�E�_�o��Ì����Z���^�[�^�g�r��玺��

�h�����x�{���h�Ƃ͒��N�����Ƃ��ɐ����ŋx�{����ꂽ���o�̂��ƁB�V�j�A����͐Q����̂�6���ԂƁB�厖�Ȃ̂͐����x�{���̂��鐇�����ǂ����ƁB�̓����v�͍����ƒ��^�ɃY���Ă����B�z�c�̒��ɒ������āA�����x�{���̂Ȃ��l�͎��S���X�N�������Ȃ�B�����Ƃ̊W�ł̓�������(�]�������Ɋ������������邱�Ƃ�����)�̊��������Ȃ��Ȃ�Ǝ������Z���Ȃ�B���㎞�ԁ��������Ԃ����z�����A�ڎw���ׂ����㎞�Ԃ̖ڈ��͐�������∔30���B�ǂ������̂��߂ɁA���������𗁂тāh�����g�j���h����荞�ށA�ԐH���H�����炷�BNG�̓J�t�F�C���A�A���R�[���A�j�R�`���B��ԕp�A�ɂ��ẮA�g�C����30���ŐQ�t����Ζ��Ȃ��Ƃ��B�܂��A�w�����Q�Ȃ���x�ƌ����������ϔO���̂Ă邱�Ƃ������ւ̑����ƁB�傢�ɎQ�l�ɂȂ�܂����B

�Z�@����䂭���̂�����

��������h�C�c�A���x�����h�̍߁@�֓��K��(������w�y�����j�@VS�@�}���C�E�����g���C��(���q�Ɓj

�h�C�c�ł̓����P����16�N�ԂɊO���ɗ͂����A����������}�������߂ɃC���t�������Ă���B�������ŏ����̐������A���ɋ����h�C�c�Ō������Ȃ��Ă���B�w�����B�͐��{�Ɍ��̂Ă�ꂽ�x�Ɗ����Ă���l�������A�����h�C�c�𒆐S�ɋɉE���}�����i���Ă���A�ƁB���͂�x�����Y���́w���ꂢ���Ɓx�͒ʗp���Ȃ��Ȃ����B�܂�A���x�����h�̋C��ϓ���A���A�E�N���C�i�x�������A�ɉE�̃|�s�����Y����䓪�������ƌ�����B�}���C���́w�h�C�c�͂���2�N��GDP�͑������A�������������h���{�̎���ꂽ30�N�h�ɋ߂��ɓ˓�����̂ł͊뜜����x�ƁB�m����2�N�O�h�C�c�ɍs�������Ɂw�������H�������e�i���X����ĂȂ��A�Â��Ȃ��x�Ƃ̎����B�h�C�c�̍�����EU�̍����Ɍq����̂ł͂Ǝ��͊뜜���܂��B

01��25���w���Y�t�H�@�������ʍ��x

�Z�@���a100�N��100�l�w���x�����ƃo�u���ҁx

�������ɑ�����2�e�A�h���x�������ƃo�u���ҁh�ł��B��X�������Ă鎞��Əd�Ȃ�A�e�ߊ���������l�������E�E�E�E�B�C�ɂȂ����l���ȉ��ɔ������܂��B

�w�c���q���m�x�����a�J�̎v���o���w�K�@�̗F�l�������Ă��܂��B���ʂ̐l�̑a�J�Ƃ͏����Ⴄ�悤�ȁE�E�E�B�F�l���c���q�ɉ����E�h�ӂ��V��ł����悤�ȁE�E�E�B

�w�����h��x�������̑f��������Ă��܂��B�}�X�R�~��ʂ��Ď����Ă����C���[�W���͗D����������Ă���悤�ȁH�Ō�̉�Łw�L�҂͏o�čs���x�ƌ������V�[�����L���ɂ���܂����A���Ԃ͋L�҂͉�����w�ɗ��������ŁA�����̊��Ⴂ�������N�������悤�ł��B

�w�i�n�ɑ��Y�x��Ɓ^�{��J�����������Ă��܂��B���̒��ҏ����������āA���l���̒����ȍ�Ƃɑ��������A�Ԏ������ꂽ�͎̂i�n�ɑ��Y�����������ƁB���܂��܁u�X�����䂭�v�̎�ނŖ��É���K�ꂽ�i�n�Ə��ΖʁB����40����Ɏi�n���]�͂��A�w���̒�������ۂɁE�E�E�E�E�x

�w���ԗ��x����̓������Œ}�g��^��䖼�_�����������Ă��܂��B�Ⴂ������̓Ǐ��ʂƍs���͂̓n���p�łȂ������ƁB�w�f�����f���Č������֎~��i���鐢�E���s�����Ȃ����x�ƁB�w�����������A��t���W�ߎ��s���Ă��܂��A�h�{���̉��B�l�����h�������ƁB

�Z�@���{�͉��ĂƋ��ɐ��ނ���̂� ���j�l���w�ҁ^�G�}�j���G���E�g�b�h�@VS�@�o�ϊw�ҁ^���c�I��

�w�g�����v�đI��̑�ω��x��\������h���ɖ������Θb�ł��B�g�����v�đI�Ɖp�������̍����́h���m�̔s�k�h�̎n�܂肾���A�w�č��e���ɂ�鐼�m���E�̕���x���w���E����莩�R�ɂȂ�x�Ƃ����Ӗ��Ń|�W�e�B�u�ɑ����Ă���ƁB�g�b�h�́w���{�̖��͌o�ϖ��ł͂Ȃ��l����肾�x�Ǝw�E���Ă��܂��B�O���[�o���[�C�V�����ɂ�鐶�Y��Ղ̊C�O�ړ]���i�݁A�Y�Ƃ̋��͌o�ς݂̂Ȃ炸�h�����h�̔j��ɂ��y��ł���A�Ǝw�E�B�Ō�̈ꕶ���C�ɂȂ�܂��B���p����w�E�N���C�i�⒆���Ő푈�������N���Ă����č����A���A�W�A�ł������N�����\��������B�����������ɕč��ɒǏ]���Ȃ������������{�̈��S�ƕ��a�ɕs���x�ƁB

�Z�@�ň��̑��q�u26�v�̓��N�`���Ŏ��� �e�R�ρ@�W���[�i���X�g�^�H�R������

�R���i���N�`�����ǂ̐^���A��4�e�B26�̎��a���������N���̂��̐N���A�R���i���N�`��2��ڐڎ킩��3����ɓˑR���B���e�Ƒ��̒Q���E�ߒQ�͑z���ɗ]�肠����̂�����܂��B���q�͖������كt�@���}�̎Ј��ŁA���̉�Ђ̓t�@�C�U�[�Ɠ���mRNA���N�`���^�v�����R�������J�n�A���Ђ̌����Ј����w�������͔��肽���Ȃ��I�x�Ƃ̖{���A�x�X�g�Z���[�ɁB�V�^�R���i���N�`���ɂ�鎀�S�F���903���A1977�N����2021�N�܂ł̃R���i�ȊO�ł̖�Q���S�F���151���ƁBmRNA�̃R���i���N�`���̖�萫������������f�[�^�ł��B